秋田

「ストキャスティクスってどんなインジケーターなの?」

「ストキャスティクスを利用した攻略手法が知りたい!」

この記事では、こういった疑問を解決します。

少し難しい内容ですが、覚えておいて損はないので最後まで読んでみてください。

\おすすめインジケーターまとめ!/

バイナリーオプション取引では、ストキャスティクスの他にも有効なインジケーターがたくさんあります。詳しくはバイナリーオプションのおすすめインジケーターを紹介する記事でまとめているので、こちらも是非参考にしてみてください。

ストキャスティクスとは

チャートの過熱感を把握するためのテクニカル指標で、「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」を判断するのに使います。

相場の過熱性を知る指標で有名なものにRSIがありますが、ストキャスティクスはRSIとは基準が違います。

RSIとストキャスティクスの違いについて見ていくと、ストキャスティクスの理解が深まると思いますので、二つを比較してみましょう。

ストキャスティクスは相対的に相場を判断する

RSIは、ある一定期間の絶対値幅を基準にします。その基準に対して上昇した割合を%で表し、70%に達したら「買われすぎ」、30%に達したら「売られすぎ」と判断します。

ただし、相場によってはそれぞれのサインが80%になったり40%になったりするので見極めが必要になります。

これに対して、ストキャスティクスは、直近の価格(終値)と安値の差もしくは直近の価格(終値)と高値の差をベースに数値を算出します。

算出した数値に対して高値と安値のどちらに近いのかを%で表し、80%に達したら「買われすぎ」20%に達したら「売られすぎ」です。

この説明からも分かる通り、RSIよりもストキャスティクスのほうが短期の高値・安値を基準にして相対的に相場を見るのに有効です。

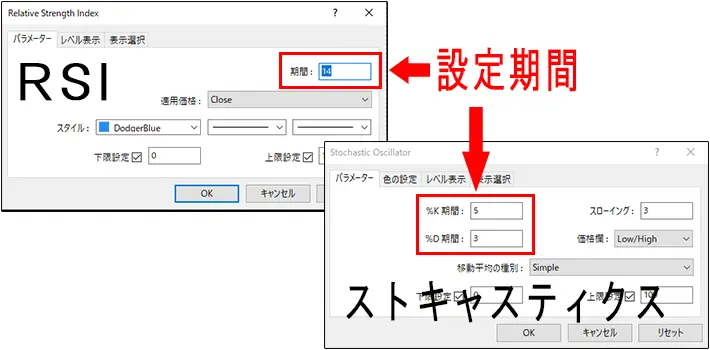

基本設定でもその違いは現れており、RSIのパラメーターの基本設定は14日ですが、ストキャスティクスは3日~5日で構成されています。

そのため、ストキャスティクスは相場の転換に比較的敏感に反応し、短期売買に適しています。

秋田

ストキャスティクスのパターン

ストキャスティクスは以下の2パターンで構成されています。

- ファストストキャスティクス

「%K」と%Kを平均して算出した「%D」という2本のラインで構成 - スローストキャスティクス

「%D」と%Dを平均して算出した「S%D(スロー%D)」という2本のラインで構成

一般的には、スローストキャスティクス(S%D)が使われます。

ストキャスラインの計算式を見てみよう

ストキャスティクスに関して理解を深めるために、とりあえず計算式を見てみましょう。

%K=(直近の終値 – ローソク足X本分の最安値)÷(ローソク足X本分の最高値-ローソク足X本分の最安値)

%D=%Kのローソク足Y本分の平均値

S%D=%Dのローソク足Z本分の平均値

上記の通り、設定項目(パラメーター)は3つあり、よく(X、Y、Z)と表現されます。

一般的には(5、3、3)や(9、3、3)を使うことが多いです。

【具体例】

例えば、(5、3、3)の場合、過去の5日間の最高値と最安値の範囲で、当日の終値が直近の5日間の最安値に対して買われすぎているか売られすぎているか、過去3日間の最高値と最安値に範囲で、最新の終値が直近の3日間の最安値に対して売られ過ぎか買われ過ぎかを表します。

%K、%Dともに20%以下というのは、「直近の値に対して現時点の値が安値より」ということを意味しており、そこから売られ過ぎと判断できます。

ストキャスティクスの基本的な使い方

ストキャスティクスの基本的な使い方をご紹介します。

一番簡単なストキャスティクスの使い方は、数値の80:20に対して「%D」「S%D」がどうなるかです。

80:20の意味するところは以下の通りです。

- 80:買われすぎの相場

- 20:売られすぎの相場

エントリーのタイミングとしては、以下の通りです。

- ストキャスティクスが80エリアで推移しているとき、%DがS%Dを下に抜けるデッド・クロス

- ストキャスティクスが20エリアで推移しているとき、%DがS%Dを上に抜けるゴールデン・クロス

相場が売られ過ぎ、または買われ過ぎの時、相場が反転することが予想されます。

20%を超えたら、「ここまで買われたら、買う人が少なくなっているだろう」、80%を超えたら「ここまで売られているなら、売る人は少なくなっているだろう」と考えます。

ストキャスティクスの数値設定

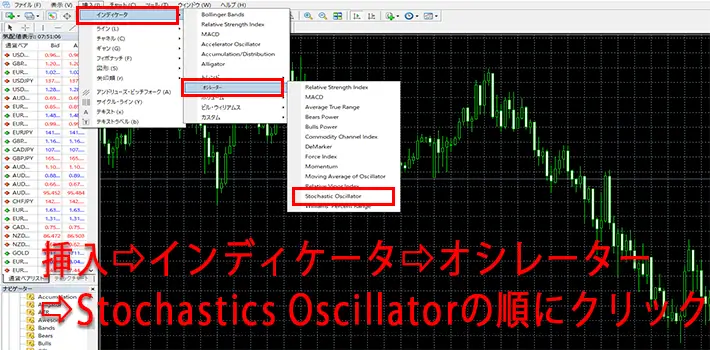

次に、実際にストキャスティクスをMT4のチャート上に表示させてみましょう。

画面上部のメニューから「挿入」⇨「インディケータ」⇨「オシレーター」「Stochastic Oscillator」の順にクリックしていきます。

すると、設定画面が出てきますが、初期設定は以下のようになっていると思います。

- %K期間:5

- %D期間:3

- スローイング:3

- 移動平均線の種別:Simple

秋田

なお、MT4の詳しい使い方やインストール手順については、バイナリーオプションにおけるMT4のインストール手順や使い方で解説しているので、参考にしてみてください。

ストキャスティクスを利用した攻略手法

それでは、ストキャスティクスを利用した実践的な攻略手法について解説します。

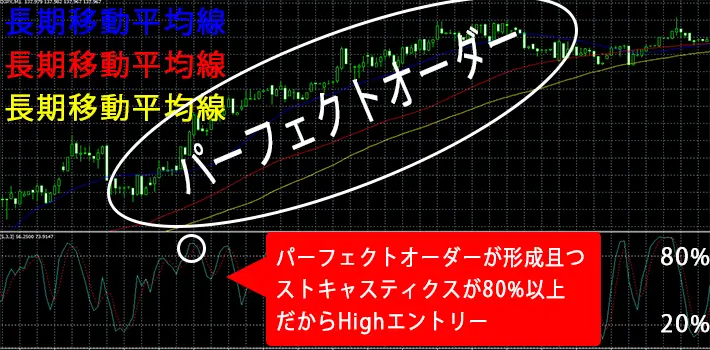

この手法では、パーフェクトオーダーとストキャスティクスを組み合わせて攻略します。

短期・中期・長期の3本の移動平均線(MA)が同方向、且つ交じり合っていない状態のことです。

パーフェクトオーダーは、強いトレンドが発生していることを示す現象でもあり、トレンド相場で形成されることが多いです。

ただし、3本の移動平均線が平行に並んでいるだけではパーフェクトオーダーとは言いません。「順番」も重要です。

上昇トレンド・下降トレンドで以下のように移動平均線が並んだらパーフェクトオーダー発生と考えます。

- 上昇トレンドの場合:上から短期・中期・長期

- 下降トレンドの場合:上から長期・中期・短期

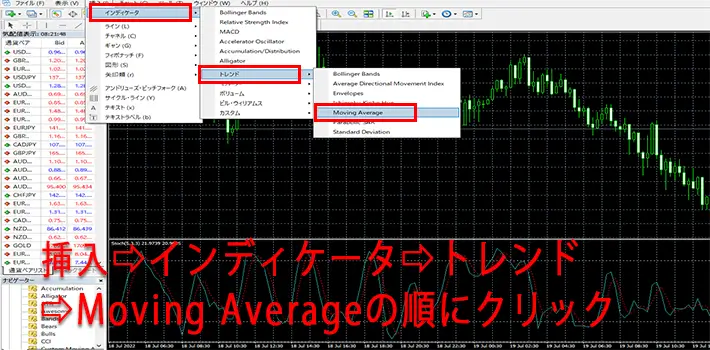

移動平均線の設定

ある期間の平均値を算出し、それを折れ線グラフで視覚化したトレンド系のインジケーターです。

今回のパーフェクトオーダーでは移動平均線を3本使います。

移動平均線の挿入方法は「挿入」→「インディケータ」→「トレンド」→「Moving Average」で指定します。

移動平均線の数値は以下のように設定します。

- 期間:25

- 表示移動:0

- 移動平均の種別:Simple

- 適用価格:Close

これに加えて、中期・長期の移動平均線を同じように挿入します。

秋田

中期、長期の移動平均線に関しては、「期間」を次のように設定します。

- 中期移動平均線:75

- 長期移動平均線:100

3本の移動平均線を区別するために、それぞれ色を分けておくことをおすすめします。

パーフェクトオーダー×ストキャスティクスの攻略法

この攻略法は非常にシンプルで、次のようにエントリーします。

- 上昇のパーフェクトオーダーが形成されている状態で、ストキャスティクスの値が80以上になっているときに、1分取引でHighエントリーする。

- 下降のパーフェクトオーダーが形成されている状態で、ストキャスティクスの値が20以下なら、同じく1分取引でLowエントリーする。

手仕舞いの目安は、それぞれの状態でストキャスティクスの値が80を割り込む、20を超えた時、もしくはダイバージェンスが起きた時です。

そのような状態になっていない場合は何度でもエントリーしてOKです。

パーフェクトオーダー×ストキャスティクスの注意点

バイナリーオプション取引をする場合、短期取引がメインになるので分析するチャートも1分足や5分足が多くなるでしょう。

しかし、相場の流れは各時間足の傾向が一致すればするほどその傾向が強くなるという特徴があります。

そのため、普段見ている1分足や5分足だけではなく、15分足や30分足、1時間足などの長期の足も見て相場全体の流れも確認しておくことで、トレンドの強さを把握することができます。

秋田

また、この手法でもう一つ気を付けることは、レンジ相場での取引は控えるということです。

この手法は、トレンド相場での順張りが基本です。

レンジ相場の場合、移動平均線の方向が横ばいで交じり合っているので、パーフェクトオーダーになりづらく、一時的にパーフェクトオーダーっぽくなってもダマシである可能性が高いからです。

田中

秋田

まとめ

ストキャスティクスを利用したバイナリーオプション取引の手法について解説しましたが、いかがだったでしょうか?

ストキャスティクスは相場の過熱感を測るのに適した手法で、逆張りなんかでよく紹介されているようですが、組み合わせるインジケーターによっては順張りにも使えます。

ストキャスティクスの特徴をしっかりと把握し、その特性を生かせるインジケーターはどれか?と考えてみると、うまい攻略法が見つかるかもしれません。

そのため、ここでご紹介した手法以外も検討してみましょう。

秋田

\取引練習が無料で何度でもできる!/